小松 芳枝

初夏を感じさせるカラフルな

「パリ・アンティークビーズ刺しゅう」展

2008年5月27日(火)〜6月1日(日)

AM10:00〜PM7:00■(最終日 〜PM5:00)

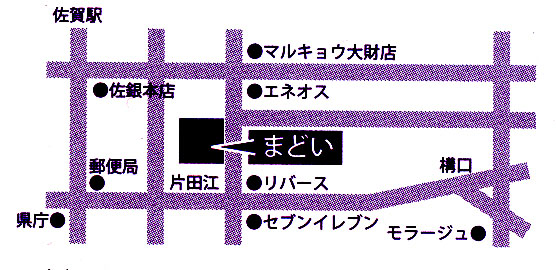

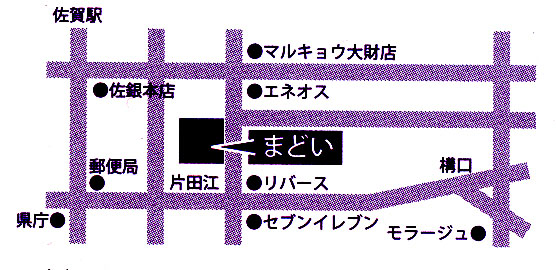

欒 まどい

佐賀県佐賀市東佐賀町14-30

TEL (0952)28-0752

パリ・アンティークビーズ刺しゅう 佐賀作品展によせて

時代に添ったオリジナルデザインをもちいて、色々な材料(パリ・アンティークビーズ、金銀のラメ糸、パーツ等)を融合して、より高い芸術を求めながら、女性の身の回りをより美しく飾る作品を展示いたします。北九州のデパート、東京各デパート、東京ドーム等作品展を開催し、パリ・アンティークビーズ刺しゅうの女性学を皆さまに理解していただいております。

当地佐賀では、初作品展でございます。ぜひ、皆さまにおしらせくださり、美しい作品をご覧くだされば、幸せです。

パリ・アンティークビーズ刺しゅうカトレア会

小松 芳枝

小松 芳枝 プロフィール

1955年より本格的アート刺しゅうを学ぶ。ヨーロッパ各地へ勉強にでかけ、国内はもとより国外でもテクニック等に高く評価されています。オリジナルのアンティーク刺しゅうを広めるため数多くの指導を精力的に行っています。

1960年 東京で教室開講

1965年 北九州で教室開講

1983年 小松芳枝アート刺しゅう研究所カトレア会発足

1984年 英国王立工芸大学ウエストディーンカレッジ留学

(イギリス現代刺繍を Jean Carter教授に学ぶ)

1988年 韓国伝統刺繍文化協議会 李会長と協賛

韓国にて国際交流

「韓国フェアー」開催

1989年 タイ(バンコク)にて刺しゅう指導

1990年 「夢刺しゅう」作品集出版

1992年 朝日カルチャーセンターアート刺しゅう教室開催

1998年 「知っとお福岡」 NHK小倉局に出演

ビーズ刺しゅうと共に画面一杯のクリスマス作品

放映される

又、アナウンサーと作品について詳しく説明する

1999〜2003年

「知っとお福岡」 NHK小倉局に4回出演

小松芳枝アート刺しゅうカトレア会

本部

〒802-0985

北九州市小倉南区志井2-4-8

TEL・FAX 093(962)6448

事務局 TEL 093(871)6358

赤坂サロン

〒802-0022

北九州市小倉北区上富野4-3-24

TEL・FAX 093(533)4836

福岡サロン

〒810-0073

福岡市舞鶴2-4 玄洋ビル2F

TEL・FAX 092(781)3078

最近の館内の様子(11/6〜11/12) by おい坪田薫警視 (08/17)

最近の館内の様子(11/6〜11/12) by おい坪田薫警視 (08/17)

佐賀城下ひなまつり巡り6 ひぜん張り子まつばら工房 by ゆっつら〜と館 T (10/07)

佐賀県佐賀市西与賀町で鯉は釣れるの? に応えて by ゆっつら〜と館 T (10/07)