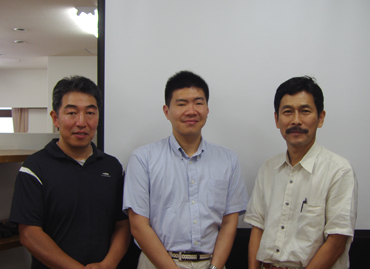

第9回 ゆっつら〜と街角大学

テーマ:私の健康法

講師:郷土史家・元佐賀新聞記者 川浪廣満さん

2月で85歳になられる川浪さんの健康法を参考にして、自分に合った健康法を見つけましょう。為になる楽しいお話をしてくださいました。

テーマ:私の健康法

講師:郷土史家・元佐賀新聞記者 川浪廣満さん

2月で85歳になられる川浪さんの健康法を参考にして、自分に合った健康法を見つけましょう。為になる楽しいお話をしてくださいました。

菜の花畑

菜の花畑

>

>

店の外観です

店の外観です 店の入り口です

店の入り口です 店内右手です

店内右手です 塩・酢・お茶

塩・酢・お茶 味噌・蜂蜜

味噌・蜂蜜 梅干・加工肉

梅干・加工肉 店内左手です

店内左手です 菜の花畑 蜂は隣の菜の花畑から更に2〜4kmまで遠い菜の花の蜜を求めて飛びます。

菜の花畑 蜂は隣の菜の花畑から更に2〜4kmまで遠い菜の花の蜜を求めて飛びます。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 | 31 |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | |||

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

最近の館内の様子(11/6〜11/12) by おい坪田薫警視 (08/17)

最近の館内の様子(11/6〜11/12) by おい坪田薫警視 (08/17)

佐賀城下ひなまつり巡り6 ひぜん張り子まつばら工房 by ゆっつら〜と館 T (10/07)

佐賀県佐賀市西与賀町で鯉は釣れるの? に応えて by ゆっつら〜と館 T (10/07)