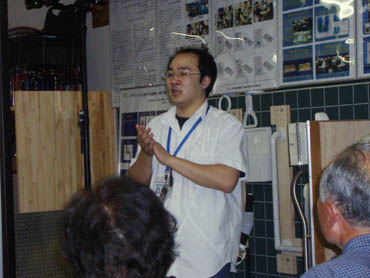

佐大医学部附属医療科学研究センターにて指導してくれる大学院生の野田さん。

佐大医学部附属医療科学研究センターにて指導してくれる大学院生の野田さん。2009年05月22日

2009年05月15日

医学部の実験室で椅子や福祉用具に触って、入浴方法や移動方法を体験してもらいます。

医学部の実験室で椅子や福祉用具に触って、入浴方法や移動方法を体験してもらいます。2009年05月14日

街角大学の“発展コース”として、「実践コース」が始まりました。

講義時間は毎週木曜日午前10時半から12時までです。

佐賀仁和加の講師はおなじみの平尾先生です。

2時限目の今日は受講生それぞれの台本の発表がありました。

これがどのような作品として演じられることになるのか楽しみです。

村井先生の広範囲な話題で笑い声が絶えません。

この講座は今日までゆっつら〜と館北の「松やギャラリー」で行われていますが、来週からはいよいよ恵比須さんを訪ねて街中へ出かけます。

講義時間は毎週木曜日午前10時半から12時までです。

佐賀仁和加の講師はおなじみの平尾先生です。

2時限目の今日は受講生それぞれの台本の発表がありました。

これがどのような作品として演じられることになるのか楽しみです。

村井先生の広範囲な話題で笑い声が絶えません。

この講座は今日までゆっつら〜と館北の「松やギャラリー」で行われていますが、来週からはいよいよ恵比須さんを訪ねて街中へ出かけます。

2009年04月20日

舟遊びはこの季節の大きな楽しみのひとつ。

昔はここにも貸しボートがあった。

近所の饅頭屋さんと床屋さんたちが、せっせと草刈をして、昨年はアジサイ、今年はショウブを180本程植えられました。

横の小道も“草ボウボウ”でしたが綺麗にして鯉のぼりも立てられました。右手にはちょっと車を停められスペースがあります。バンコに腰掛けて一休みするのもいいですね。

川上軌道跡碑

平成19年2月に大和町観光協会によって建立された碑です。

川上軌道終点停留場跡地

大正二年(1913)神野(こうの)都渡城(ととぎ)間に軽便鉄道が開通し、この地が終点停留場。普段は一両であったが、実相院のお経会(きょうえ)や納涼の時は二〜三両増やし、かん高い汽笛を鳴らし、黒煙を吐きながら走った。昭和二年(1927)川上峡は日本百選に入選し、昭和四年には県立公園に指定され風光明媚な九州の嵐山として発展。昭和四年に軽便鉄道から川上電車に変わり電車が走るようになった。昭和十二年に廃止になるまで、多くの人々に親しまれた。開通当初の運賃は神野・都渡城間が十銭。(当時の米価六十キログラム当たり八円二十八銭。

勧進橋(官人橋)跡地

明治二十八年(1895)実相院及び川上地区の有志により、都渡城・川上間を結ぶ橋がかけられる。その後改修を重ね、昭和二十四年の大水害で流失するまで、川上峡の美しい自然に溶け込み人々に愛されつづけた。昭和二十八年に約八十メートル上流にかけかえられた。総工費七百七十円、橋の長さ六十四間(約116m)幅九尺(約2.7m)の有料橋。渡橋銭 一人四厘・自転車六厘・人力車一銭。(当時の米価六十キログラム当たり二円九十二銭)

碑にはそれぞれの写真が陶板に焼付けられていますが、ただ今佐賀市役所大和支所などに画像の所在、ブログへの転載などを問い合わせています。

*「銭」は1円の100分の1(1円=100銭) 「厘」は1円の1000分の1、1銭の10分の1(1円=1000厘、1銭=10厘)

官人橋(勧進) 橋台跡

対岸、川上地区側には橋台はのこっていない。

左手の住宅が浄化槽の工事をされた時に、軌道の線路が見つかったそうです。

蛇足だが昨年ここでカワウを2羽見た。

床屋さんの話では、今年30羽ほどの群れが来ていたそうだ。

ちなみに「鵜飼」に起用されるウは、ウミウ。

今夜も長らくおつきあいくださり有難うございます。

<ゆっつら〜と館 T>

2009年04月17日

2009年04月16日

上の写真は、久保泉町にある神籠池で花見をしておいでの皆様を撮ったものです。

このグループの中島さんから手紙が届きました。

「先日はお忙しいところ、お呼び止めしてすみませんでした。

おかげ様で三夜待会がにぎやかになりました〜。」

丁寧なお礼の言葉と伴に久保泉町の「郷土歌」の歌詞と譜面が同封されていました。

いきなり宴会にかっちぇて(加えて)もらった当方としては全く”尻こそばゆい”思いです。こちらこそお世話になりました。

郷土歌

久保泉尋常高等小学校昭和13年9月

1.北に筑紫の山澄みて 四季の眺めに秀でつつ

清冽の水湧くところ おお我が村よ久保泉

2.山の麓に地の利得て たのしき住家(すみか)七百戸

人口三千あまりにて おのおの業に励むなり

3.遷る星霜川久保は 神代公の旧城下

お茶屋に偲ぶ夢の跡 宿場の名残やなつかしや

4.聴け七寺(ななてら)の鐘の声 宮は鎮守の勝宿社(かしゅくしゃ)

秋の祭に田楽の 由緒も古き白鬚社(しらひげしゃ)

5.時は永禄山内(えいろくやまうち)の 七城の主勝利公

お霊屋訪(たまやと)えば松風に 累代の墓こけむせり

6.七隈の雄帯隈は えひめあやめの南限地

折地に薫る駒止めの 銀木犀の香も高し

7.金掛松や八ツ溝に 竜虎に競いし戦国の

往時(むかし)しのべば秋たけて 川原田川の櫨赤し

8.下山苗圃(しもやまびょうほ)の名も高く

峪(たに)に河鹿(かじか)の鳴くところ

見よや県下の模範林 鐘の沈みし池いずこ

9.さくら花さく不動瀧 のどけき春に杖ひけば

眺望ここに極まりて 遥かにかすむ佐賀平野

10.横落川の水利よく 野に天恵は溢れつつ

耕地は六百五十町 米収一萬二千石

11.柿と蜜柑の鈴なりや 蚕飼わざる家もなく

絹織物の筬音(おさおと)は 我が組合の誇りなり

12.竹林深き西原は 川久保ソーケの名産地

饂飩(うどん)と共に著名なる 白石原の棟瓦

13.佐賀往復はバスの便 汽笛の響き絶え間なき

伊賀屋に起こり妙楽寺 村を貫く新道路

14.南三百北五百 一村二校の我が友よ

大勅語(おおみことのり)かしこみて 学びの庭にいそしまん

15.いざ我が村の人々は 報恩感謝の念を知り

堅忍進取の意気高く 励め銃(つつ)取る心もて

16.ああ更生の鐘の音に 勤倹貯蓄を旨として

和協一致の実を挙げ 興せ我が村わが郷土

70年前に作られた歌だそうです。この中に、久保泉の地勢、歴史、産業、伝統文化、名物が織られています。

現代との隔たりを言うのはた易いのですが、貧しさとも、無知とは断固違う、前進しようとする“骨力”が溢れている。

倹しさ、意気、誇りが浸みます。

三夜待会の皆様、お世話になりました。有難うございます。

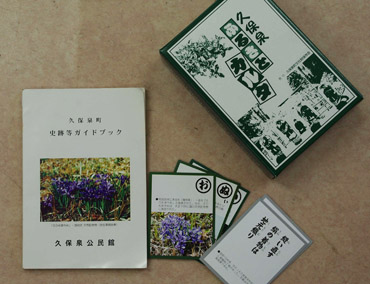

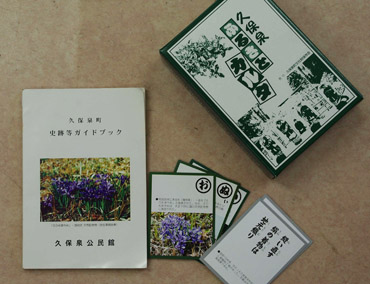

写真のハンドブックを求められれば、もっとこの歌、久保泉町が分かると思います。

久保泉公民館

参考記事

ちょっと久保泉町へ エヒメアヤメ 神籠池

今夜も長らくおつきあいくださり、有難うございます。

<ゆっつら〜と館 T>

2009年04月13日

佐賀大学は、公開講座2009年度の受講生を募集しています。「語学」「教養文化」「生活環境」「技術」「医療健康」「地域課題」の6分野です。

お申し込み方法

はがき、お電話、メール等にて、「お名前」、「ご住所」「連絡先」「受講希望講座名」をおしらせください。

受付後、受講料をお支払い願います。受講料は、現金書留で送付していただくか、佐賀大学経理調達課収入窓口にご持参ください。また、講座開講日初日にお支払いいただいても結構です。

お申し込み後、お支払いいただいた受講料は、受講をキャンセルされても返環することが出来ませんので、ご注意ねがいます。

[お申し込み・お問い合わせ]

国立大学法人佐賀大学総務部総務課

〒840-8502 佐賀市本庄町1番地

TEL 0952-28-8113 FAX 0952-28-8118

E-mail soumux3@mail.admin.saga-u.ac.jp

公開講座の情報は

http://www.saga-u.ac.jp/somu/kokai.html をご覧ください。

2009年04月08日

2009年04月06日

えひめあやめまつり2009が4月4日(土)から4月12日(日)まで佐賀市久保泉町川久保(帯隈山山麓の自生地)で行われています。

そこでちょっと行ってきました。

これがエヒメアヤメです。大人の人差し指くらいの大きさです。他の植物との競争に負けないよう、地元の方々が草刈をしてくださっているんですね。

下の駐車場から歩いても600m。ウグイスの声を聞きながら新緑のトンネルをくぐるのもいいですよ。車であればすぐ傍まで行けます。

下から歩いて行かれる方は、路肩にA4サイズくらいの紙?例えば、「もう一度 食べてみたいな 川久保うどん」などと書かれたものが下げられているのに気がつかれるでしょう。

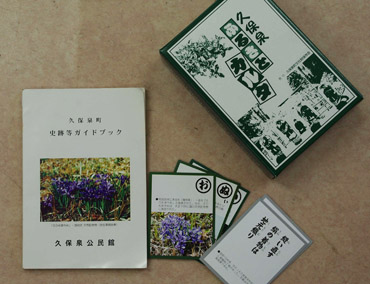

これは、「久保泉ふるさとカルタ」の字札と絵札をくっつけてコピーしたものです。久保泉の自然、歴史、遺構などが詠まれています。

「久保泉町史跡等ガイドブック」はB6判108ページ。

地勢・歴史諸々かなり詳細にかかれた、散策にもってこいのハンドブックです。会場の接待テントでも販売されています。

8年の歳月をかけて昭和24年に完成した神籠池(こうごういけ)。

工事中に発見された神籠石に因む名前だとガイドブックにある。

60年配の人の話だが、対岸まで泳げることが、“一人前の子供の証”だったそうだ。

1年ほど前護岸が改修されたようだ。それまで、久留米の養鯉業者がこの池で鯉を飼育していた。

サクラの下で宴会をする人あり

放尿を終えた人に呼び止められた。「あんたも かたんしゃい」

(あなたも 加担しなさい=加わりなさい。)

ビールを断ったら、沢庵を勧められた。こ、断れない。

かたった。(加わった)

地元の三夜待のお仲間のようだ。苦し紛れに、「歌が無いですね」と言ってしまった。

“ありがたや”が始まった。 汽車の窓から○○出せば、これが本当の汽車賃だ アーリガタヤアリガタヤ、アーリガータヤアリガタヤ。

汽車の窓から○○出せば、これが本当の汽車賃だ アーリガタヤアリガタヤ、アーリガータヤアリガタヤ。

聞かれるままに、氏名・居住地などを答える。個人情報など諸々を考えると迂闊なのかも知れないが、共通の知人がいると分かると今更ながらに、世間の狭さを感じた。

一滴も、断じて一滴の酒も頂戴してはいないが、

一滴も、断じて一滴の酒も頂戴してはいないが、 アーリガタヤアリガタ、アーリガータヤアリガタヤ。

アーリガタヤアリガタ、アーリガータヤアリガタヤ。 酔わされた気分だ。皆さん、お世話になりました。

酔わされた気分だ。皆さん、お世話になりました。

今夜もおつきあいくださり有難うございます。

そこでちょっと行ってきました。

これがエヒメアヤメです。大人の人差し指くらいの大きさです。他の植物との競争に負けないよう、地元の方々が草刈をしてくださっているんですね。

下の駐車場から歩いても600m。ウグイスの声を聞きながら新緑のトンネルをくぐるのもいいですよ。車であればすぐ傍まで行けます。

下から歩いて行かれる方は、路肩にA4サイズくらいの紙?例えば、「もう一度 食べてみたいな 川久保うどん」などと書かれたものが下げられているのに気がつかれるでしょう。

これは、「久保泉ふるさとカルタ」の字札と絵札をくっつけてコピーしたものです。久保泉の自然、歴史、遺構などが詠まれています。

「久保泉町史跡等ガイドブック」はB6判108ページ。

地勢・歴史諸々かなり詳細にかかれた、散策にもってこいのハンドブックです。会場の接待テントでも販売されています。

えひめあやめまつり

神籠池

8年の歳月をかけて昭和24年に完成した神籠池(こうごういけ)。

工事中に発見された神籠石に因む名前だとガイドブックにある。

60年配の人の話だが、対岸まで泳げることが、“一人前の子供の証”だったそうだ。

1年ほど前護岸が改修されたようだ。それまで、久留米の養鯉業者がこの池で鯉を飼育していた。

サクラの下で宴会をする人あり

放尿を終えた人に呼び止められた。「あんたも かたんしゃい」

(あなたも 加担しなさい=加わりなさい。)

ビールを断ったら、沢庵を勧められた。こ、断れない。

かたった。(加わった)

地元の三夜待のお仲間のようだ。苦し紛れに、「歌が無いですね」と言ってしまった。

“ありがたや”が始まった。

汽車の窓から○○出せば、これが本当の汽車賃だ アーリガタヤアリガタヤ、アーリガータヤアリガタヤ。

汽車の窓から○○出せば、これが本当の汽車賃だ アーリガタヤアリガタヤ、アーリガータヤアリガタヤ。

聞かれるままに、氏名・居住地などを答える。個人情報など諸々を考えると迂闊なのかも知れないが、共通の知人がいると分かると今更ながらに、世間の狭さを感じた。

アーリガタヤアリガタ、アーリガータヤアリガタヤ。

アーリガタヤアリガタ、アーリガータヤアリガタヤ。 酔わされた気分だ。皆さん、お世話になりました。

酔わされた気分だ。皆さん、お世話になりました。今夜もおつきあいくださり有難うございます。

<ゆっつら〜と館 T>

最近の館内の様子(11/6〜11/12) by おい坪田薫警視 (08/17)

最近の館内の様子(11/6〜11/12) by おい坪田薫警視 (08/17)

佐賀城下ひなまつり巡り6 ひぜん張り子まつばら工房 by ゆっつら〜と館 T (10/07)

佐賀県佐賀市西与賀町で鯉は釣れるの? に応えて by ゆっつら〜と館 T (10/07)