2009年04月03日

2009年04月02日

中断していた「佐賀のかぞえ歌」の資料集めをしようと図書館に向かった。途中、お堀に寄り道をした。水温が上がっているのだろう、鯉も10数匹ほど見かけたが未だ活性は低く、ぼ〜っと浮いていた。

カメがいた。沢山いた。こちらは元気!

ハスを全滅させた主犯格扱いされているミシシッピアカミミガメだ。

新聞報道によると、地元、自治体、動植物の有識者らがハスの再生事業を展開する実行委員会を発足、食害をもたらしたとみられる外来種のカメや魚を駆除するため、捕獲・卵回収などを行う。

計画では、カニカゴを設置して捕獲を行う一方、浮島に産卵床となる砂場をつくり、産卵された卵を回収して生息数を減らすようだ。

スッポン養殖では、池中に屋根つきの小屋を設置している。

床は水面上50cm位。砂が敷いてある。

その小屋に、水中から立てかけられた板を登ってスッポンが産卵に来るという仕組みになっている。

カメの産卵が一度とは限らないかも知れない。

このような仕組みの産卵床が、Mアカミミガメにも適合するなら、卵のみの回収ではなく、簡単なトラップを付設することで、成体の捕獲も可能になるのではないだろうか。

“元も子もない”手法だが〜。てめえの都合で増やしたカメ。

他者の生殺にいくばくかの後ろめたさを覚えるのは当然だ。

三連カメの甲羅干し。撮影地2

真ん中のカメは顔が少し違う。甲羅の盛り上がり(キール)の形からの推測だがクサガメ、イシガメではなさそうだ。

やはりミシシッピアカミミガメか?

中学の頃、英語の教師からミシシッピのスペルを何度もきかれたものだ。その甲斐なくここでそれを記す力量なし。

3枚の写真ともカメ達は傾斜地の上方を向いている、退避への備えを考えれば、下を向いていた方が良いと思えるうが、どうしてだろう。

下を向いていると血が頭に集中し気分が悪くなるんだろうか?

ま、いずれにしても横に落ちれば良いのだが。

亀落ちて 立ち行く波紋 桜花をゆらす

ストレートだなぁ。そのまんまだなぁ。色香がないなぁ。。

今夜もおつきあいくださり有難うございます。

カメがいた。沢山いた。こちらは元気!

ハスを全滅させた主犯格扱いされているミシシッピアカミミガメだ。

新聞報道によると、地元、自治体、動植物の有識者らがハスの再生事業を展開する実行委員会を発足、食害をもたらしたとみられる外来種のカメや魚を駆除するため、捕獲・卵回収などを行う。

計画では、カニカゴを設置して捕獲を行う一方、浮島に産卵床となる砂場をつくり、産卵された卵を回収して生息数を減らすようだ。

スッポン養殖では、池中に屋根つきの小屋を設置している。

床は水面上50cm位。砂が敷いてある。

その小屋に、水中から立てかけられた板を登ってスッポンが産卵に来るという仕組みになっている。

カメの産卵が一度とは限らないかも知れない。

このような仕組みの産卵床が、Mアカミミガメにも適合するなら、卵のみの回収ではなく、簡単なトラップを付設することで、成体の捕獲も可能になるのではないだろうか。

“元も子もない”手法だが〜。てめえの都合で増やしたカメ。

他者の生殺にいくばくかの後ろめたさを覚えるのは当然だ。

三連カメの甲羅干し。撮影地2

真ん中のカメは顔が少し違う。甲羅の盛り上がり(キール)の形からの推測だがクサガメ、イシガメではなさそうだ。

やはりミシシッピアカミミガメか?

中学の頃、英語の教師からミシシッピのスペルを何度もきかれたものだ。その甲斐なくここでそれを記す力量なし。

3枚の写真ともカメ達は傾斜地の上方を向いている、退避への備えを考えれば、下を向いていた方が良いと思えるうが、どうしてだろう。

下を向いていると血が頭に集中し気分が悪くなるんだろうか?

ま、いずれにしても横に落ちれば良いのだが。

亀落ちて 立ち行く波紋 桜花をゆらす

ストレートだなぁ。そのまんまだなぁ。色香がないなぁ。。

今夜もおつきあいくださり有難うございます。

<ゆっつら〜と館 T>

2009年03月30日

少し前にTVで見て以来フルーツパフェが食べたくなっていた。

帰り道、その店「フルーツガーデン新・sun」にとうとう寄った。

オーナーは小・中学校の同級生である。

とはいえ、会うのは何十年ぶりかはっきりしない。

とにかくフルーツパフェ食べたさで2Fのフルーツパーラーに直行。

これを食べました。「マンゴーとイチゴの〜」です。

おいしかった!

旬のフルーツを味わってもらうため、朝一番にスタッフが今日のフルーツをチョイス。生のフルーツを使用しているため、入荷状態によって 内容が変わることもあるようだ。

オーナーの新太郎君は「果物の美味しさを広く知ってもらうためにパーラーを併設した〜。」と話してくれた。

平日の5時過ぎの2F

若い女性が多いが、家族連れも目にした。

ランチ・ディナーもOKのようです。詳しくはHPで確認してください。

バーカウンター

花束を横に置いて若い女の子がメールしていた。

とてもいい雰囲気だった。ここにはよく来ると答えてくれました。

1Fのフルーツショップ

ギフトは勿論セレモニー用のフルーツバスケットも“フルーツアドバイザー”が好み・予算に応じて作製してくれるようです。

お持ち帰り用スウィーツ

この他、お客様のご要望にお応えしてお作りするわがままタルトも受け付けているようです。(要予約)

僕らの年齢になると男は、青果店ましてや果物屋とは縁が薄くなり、スイカを買いに寄るのが関の山ではないだろうか。

それに佐賀に住んでいると、「果物を買って食べる」という意識があまりない。これは僕の場合だけかも知れないが。

フルーツパフェ、さすがに美味しかったですよ。

僕にも何かが“降りて来ました”ね。

Fruit Garden 新・SUN

佐賀市若宮1丁目3-21

TEL 0952-36-6650

FAX 0952-36-6662

ホームページ

営)1F9:30〜19:00

2F11:00〜22:00 (21:30オーダーストップ)

休)1F 年中無休(盆・正月を除く)

2F 毎週水曜日

帰り道、その店「フルーツガーデン新・sun」にとうとう寄った。

オーナーは小・中学校の同級生である。

とはいえ、会うのは何十年ぶりかはっきりしない。

とにかくフルーツパフェ食べたさで2Fのフルーツパーラーに直行。

これを食べました。「マンゴーとイチゴの〜」です。

おいしかった!

旬のフルーツを味わってもらうため、朝一番にスタッフが今日のフルーツをチョイス。生のフルーツを使用しているため、入荷状態によって 内容が変わることもあるようだ。

オーナーの新太郎君は「果物の美味しさを広く知ってもらうためにパーラーを併設した〜。」と話してくれた。

平日の5時過ぎの2F

若い女性が多いが、家族連れも目にした。

ランチ・ディナーもOKのようです。詳しくはHPで確認してください。

バーカウンター

花束を横に置いて若い女の子がメールしていた。

とてもいい雰囲気だった。ここにはよく来ると答えてくれました。

1Fのフルーツショップ

ギフトは勿論セレモニー用のフルーツバスケットも“フルーツアドバイザー”が好み・予算に応じて作製してくれるようです。

お持ち帰り用スウィーツ

この他、お客様のご要望にお応えしてお作りするわがままタルトも受け付けているようです。(要予約)

僕らの年齢になると男は、青果店ましてや果物屋とは縁が薄くなり、スイカを買いに寄るのが関の山ではないだろうか。

それに佐賀に住んでいると、「果物を買って食べる」という意識があまりない。これは僕の場合だけかも知れないが。

フルーツパフェ、さすがに美味しかったですよ。

僕にも何かが“降りて来ました”ね。

<ゆっつら〜と館 T>

Fruit Garden 新・SUN

佐賀市若宮1丁目3-21

TEL 0952-36-6650

FAX 0952-36-6662

ホームページ

営)1F9:30〜19:00

2F11:00〜22:00 (21:30オーダーストップ)

休)1F 年中無休(盆・正月を除く)

2F 毎週水曜日

2009年03月24日

現在「佐賀県佐賀市の恵比須さん 長崎街道西コース」シリーズを続けています。

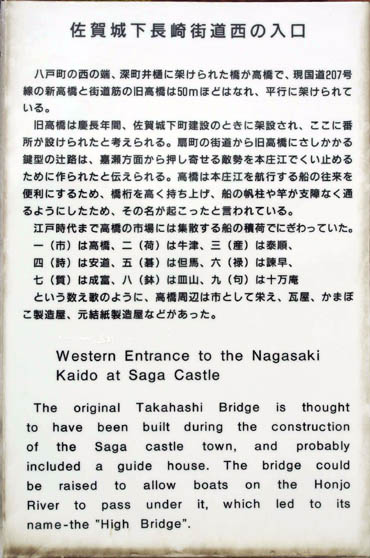

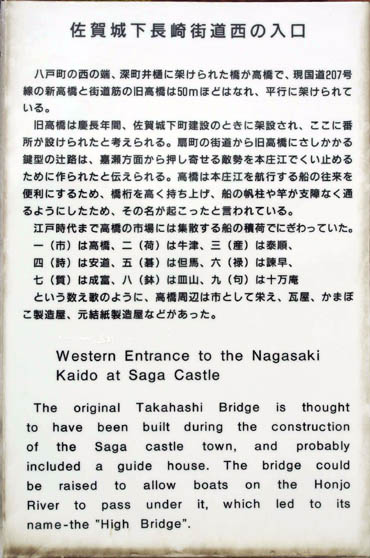

シリーズの「1〜3」で紹介した案内板の内容が少し分かりました。

佐賀民俗学会の金子さん、当館で仁和加を指導してくださっている平尾さん、佐賀県立図書館のスタッフの方の手をわずらわせてようやく、なにがしかにたどりつきました。

八戸町の西の端、深町井樋に架けられた橋が高橋で、現国道207号線の新高橋と街道筋の旧高橋は50mほどはなれ、平行に架けられている。

旧高橋は慶長年間、佐賀城下町建設のときに架設され、ここに蕃所が設けられたと考えられる。

扇町街道から旧高橋にさしかかる鍵型の辻路は、嘉瀬方面から押し寄せる敵勢を本庄江でくい止めるために作られたと伝えられる。

高橋は本庄江を航行する船の往来を便利にするため、橋桁高く持ち上げ、船の帆柱や竿が支障なく通るようにしたため、その名が起こったと言われている。

江戸時代まで高橋の市場には集散する船の積荷で賑わっていた。

一(市)は高橋、二(荷)は牛津、三(産)は泰順、四(詩)は安道、

五(碁)は但馬、六(禄)は諫早、七(質)」は成富、八(鉢)は皿山、九(句)は十万庵 という数え歌のように、高橋周辺は市として栄え、瓦屋、かまぼこ製造屋、元詰紙製造屋などがあった。

と書かれている。数え歌が英語で説明されていないのが残念だ。

一(市)は高橋・・・

この場合佐賀市嘉瀬町の高橋を指すが、検索すると武雄市の高橋がヒットする場合もある。二は省略。

三(産)は泰順・・・

産科医北嶋泰順のことと思われる。

四(詩)は安藤・・・

古賀朝陽(1773〜1837)のことであると思われる、

轟木村生まれ、古賀精里に師事、医術と儒学を兼ね、また詩と書にも秀でた。著書の「朝陽詩集」ほかがある。と「佐賀の文学」に記述がある。

五(碁)は但馬・・・

「鍋島直正公傳」に家老鍋島(横岳)主水の嫡子。鍋島(倉町)大隈の長男にて志摩の兄なり。後に主水茂延となのる、当時家老壮年の一人物にて碁を善くせりとある。

六(禄)は諫早・・・

龍造寺一門に対する鍋島一門の創出・強化策により寛永五(1628)年に小城鍋島家が成立するまで「御親類同格」の諫早領が最高の禄高であったことによると思われる。

七(質)は成富・・・

昭和27年発行「佐賀市史 下巻」産業編に、材木町や紺屋町は、今宿江に近く、藩政時代には片田江小路と水ヶ江小路および鷹匠小路の武家屋敷を控えて、その諸用達を務めていた商家町で、材木町の蔦屋は文房具、紙類、漆器類、釜屋は有名な特産の元結、鬢付、油、蝋燭などを商い、松永は呉服類、野中は烏犀円(うさいえん)、それから五丁目までの間には仁戸田醤油屋、トロ倉(成富質店)など数代の衛氏の豪商−(えし)とは足軽以下の身分で商売を許され苗字帯刀をも許された商人−たちが軒を並べていた。とある。

八(鉢)は皿山・・・

有田の皿山であろう

九(句)は十方庵・・・

「佐賀の文学」によると。十方庵画山は雲左坊とも号す。俳諧だけでなく日蓮僧十方院日唯上人としても大いに活躍した人物。文政三年には観照院の住職の地位にあり。とある。

杉谷昭・佐田茂・宮島敬一・神山恒雄著「佐賀県の歴史」

杉谷昭著「鍋島閑叟」

佐賀市史下巻 佐賀の文学 蓮池藩史 鍋島直正公傳

恵比須さんの笑顔と近辺の犬・猫、あるいは木々草花にふれながら、永遠と刹那の命に愛おしさを感じて取材を続けてきました。

漢字の多用をやめて、なるたけひらがなを使おうと思っていました。できるならやさしく〜。その矢先、

今回のような時代がかった路地に寄り道をしています。

先はそう長くないはずなのに、思うようには行かないものです。

その時に努力をしなかったツケでしょう。

“ふくらむ気持ち”を取り戻したいものです。

今夜も長らくおつきあいくださり、ありがとうございます。

シリーズの「1〜3」で紹介した案内板の内容が少し分かりました。

佐賀民俗学会の金子さん、当館で仁和加を指導してくださっている平尾さん、佐賀県立図書館のスタッフの方の手をわずらわせてようやく、なにがしかにたどりつきました。

佐賀城下長崎街道西の入口

八戸町の西の端、深町井樋に架けられた橋が高橋で、現国道207号線の新高橋と街道筋の旧高橋は50mほどはなれ、平行に架けられている。

旧高橋は慶長年間、佐賀城下町建設のときに架設され、ここに蕃所が設けられたと考えられる。

扇町街道から旧高橋にさしかかる鍵型の辻路は、嘉瀬方面から押し寄せる敵勢を本庄江でくい止めるために作られたと伝えられる。

高橋は本庄江を航行する船の往来を便利にするため、橋桁高く持ち上げ、船の帆柱や竿が支障なく通るようにしたため、その名が起こったと言われている。

江戸時代まで高橋の市場には集散する船の積荷で賑わっていた。

一(市)は高橋、二(荷)は牛津、三(産)は泰順、四(詩)は安道、

五(碁)は但馬、六(禄)は諫早、七(質)」は成富、八(鉢)は皿山、九(句)は十万庵 という数え歌のように、高橋周辺は市として栄え、瓦屋、かまぼこ製造屋、元詰紙製造屋などがあった。

と書かれている。数え歌が英語で説明されていないのが残念だ。

一(市)は高橋・・・

この場合佐賀市嘉瀬町の高橋を指すが、検索すると武雄市の高橋がヒットする場合もある。二は省略。

三(産)は泰順・・・

産科医北嶋泰順のことと思われる。

四(詩)は安藤・・・

古賀朝陽(1773〜1837)のことであると思われる、

轟木村生まれ、古賀精里に師事、医術と儒学を兼ね、また詩と書にも秀でた。著書の「朝陽詩集」ほかがある。と「佐賀の文学」に記述がある。

五(碁)は但馬・・・

「鍋島直正公傳」に家老鍋島(横岳)主水の嫡子。鍋島(倉町)大隈の長男にて志摩の兄なり。後に主水茂延となのる、当時家老壮年の一人物にて碁を善くせりとある。

六(禄)は諫早・・・

龍造寺一門に対する鍋島一門の創出・強化策により寛永五(1628)年に小城鍋島家が成立するまで「御親類同格」の諫早領が最高の禄高であったことによると思われる。

七(質)は成富・・・

昭和27年発行「佐賀市史 下巻」産業編に、材木町や紺屋町は、今宿江に近く、藩政時代には片田江小路と水ヶ江小路および鷹匠小路の武家屋敷を控えて、その諸用達を務めていた商家町で、材木町の蔦屋は文房具、紙類、漆器類、釜屋は有名な特産の元結、鬢付、油、蝋燭などを商い、松永は呉服類、野中は烏犀円(うさいえん)、それから五丁目までの間には仁戸田醤油屋、トロ倉(成富質店)など数代の衛氏の豪商−(えし)とは足軽以下の身分で商売を許され苗字帯刀をも許された商人−たちが軒を並べていた。とある。

八(鉢)は皿山・・・

有田の皿山であろう

九(句)は十方庵・・・

「佐賀の文学」によると。十方庵画山は雲左坊とも号す。俳諧だけでなく日蓮僧十方院日唯上人としても大いに活躍した人物。文政三年には観照院の住職の地位にあり。とある。

参考資料

杉谷昭・佐田茂・宮島敬一・神山恒雄著「佐賀県の歴史」

杉谷昭著「鍋島閑叟」

佐賀市史下巻 佐賀の文学 蓮池藩史 鍋島直正公傳

恵比須さんの笑顔と近辺の犬・猫、あるいは木々草花にふれながら、永遠と刹那の命に愛おしさを感じて取材を続けてきました。

漢字の多用をやめて、なるたけひらがなを使おうと思っていました。できるならやさしく〜。その矢先、

今回のような時代がかった路地に寄り道をしています。

先はそう長くないはずなのに、思うようには行かないものです。

その時に努力をしなかったツケでしょう。

“ふくらむ気持ち”を取り戻したいものです。

今夜も長らくおつきあいくださり、ありがとうございます。

<ゆっつら〜と館 T>

2009年03月18日

10 鯛恵比須

八戸町公民館前の公園内においでです。左はお地蔵さんです。

所在地:八戸1丁目6

11 鯛恵比須

民家の駐車場においでです。烏帽子は被っておられません。

民家の駐車場においでです。烏帽子は被っておられません。どうしてでしょう?

所在地:八戸1丁目4-23

この辺りの長崎街道に面した家並みは特徴があります。

今回は文字数の関係で紹介することができませんでしたが、10の恵比須さんがおられる所、川をはさんで東南の所に街道の案内板があります。そこには、のこぎり型の家並みが通行上不便をもたらし、間道を抜ける者が増えたとの記述がありました。

平和になったということでしょうか。

寄り道〜龍雲寺 山本常朝の墓所

11の恵比須さんがおられる所から北に200m行くとこのお寺があります。ここに「葉隠」で知られる山本常朝の墓はじめ、父母、妻、娘夫婦、孫娘の墓があります。山門をくぐると左手の案内板があります。よ〜く見て行かないとどれが常朝の墓か分かりませんよ。

*この画像はクリックすることで大きくなります。

「葉隠」はいろいろな解釈があるようです。「天保二年(1831)藩校弘道館教授 古賀穀堂は時の10代藩主鍋島直正に藩政改革上必要なことがらを進言する中で、武を重んじ学を軽視す葉隠を修正(? )されるよう述べている。」・・・ (概略)とする書籍を見ました。

これが常朝の墓

12 文字恵比須

所在地:八戸1丁目2-32

13 鯛恵比須

所在地:八戸1丁目3-28

14 鯛恵比須

所在地:八戸1丁目3-30

店の留守番をしているレトリバーに会いました。

10歳を超えた老犬です。長生きして欲しい。

15 鯛恵比須

所在地:八戸1丁目1

16 鯛恵比須

所在地:八戸1丁目1-39

恵比須さんの後ろにいるのは、猫を散歩させている母娘です。

三毛猫でした。触らせてもらったら、指先で毛がすべるようでした。

名前は「マリちゃん」。綺麗な娘になるように〜。

17 文字恵比須

所在地:八戸1丁目2

18 鯛恵比須

所在地:八戸1丁目1-47

19 鯛恵比須

所在地:長瀬町4-20

20 鯛恵比須

所在地:長瀬町5-51

今夜も長らくおつき合い下さりりがとうございます。

<ゆっつら〜と館 T>

2009年03月15日

晴れとは言え、冬に逆もどりしたような寒さの3月14日(土)佐賀ん町を賑やかにする人たちと町の様子をスナップ!と例によって「寄り道」

小中学生を対象とした塾、町なかの清掃活動、イベント実施など多面的な活動を行っている「まちづくり広場ばるん」のスタッフです。

二人は、わが館のマスコットにしたい位にかわいい佐大生です。

後ろにあるのは、ペットボトルのキャップで作ったパネル「みんなのふるさと 656広場」。「656」は「ムツゴロウ」と読んで下さい。

福岡からこられたお二人は「恵比須さんが沢山、いろいろあるんですね」と関心しきり!

そりゃそうです、約90分のコースを歩くと、50体近い恵比須さんに会えるんだから。2分に1体ですよ!

こりゃひょっとすると本当に「日本一」かも知れない。

「探偵Nスクープ」に調査を依頼するか?

右の写真は各所を案内しているところです。

左は、恵比須さんの説明をするN原エビスガイドと恵比須の写真、冊子、グッズなどを展示・販売している松やギャラリーにて。

■各コース所要時間 60〜120分

■ガイド料金 お一人様1000円(税込み 保険・恵比須グッズ付)

*詳しいお問い合わせ先

事前予約 TEL 0952-40-7106(佐賀市役所商工観光課)

*当日および平日受付 TEL 090-7296-6021(山内)

えびすめ会は商店婦人?が運営する“おもてなし”の会。

今年もお汁粉が旨かった。

右から「シゲちゃん」「オーヤさん」「カズちゃん」

656広場南の旧銀行 恵比須ギャラリーでは佐賀の銘菓を販売中。製作実演もやっていいます。館内は甘い匂いでいっぱい。

手づくりの小物を販売する露店も賑わっています。

ピザなどライトフードを移動販売?するこの方も出現。

バルーン会場でここの味を体験した人も多いことだろう。

咲き誇るコブシ

656広場北約200m アーケードを抜けたところにある願正寺。

関ケ原合戦に西軍として参戦した佐賀初代藩主・鍋島勝茂は敗北、進退に窮した。この時、西本願寺の准如上人が中を取持って佐賀藩は事なきを得た。

その恩に報いるために創建されたのがこの寺とされている。

大石 良英の墓所

大石 良英の墓所

願正寺の参道右手の標柱

佐賀県立病院好生館のHPによると、1830年 鍋島直正が第10代藩主となり藩政改革に着手する頃の人物で、シーボルトの鳴滝塾に楢林宗建、伊東玄朴、大庭雪斎らとともに学んだとの記述があり、1844年、直正の侍医となり、直正公の子淳一郎(後の直大)に種痘したとある。

(雪斎については異説あり)

種痘とは痘瘡の予防接種のことで、天然痘にかからない、もしくはかかっても軽い症状ですむように、牛から採った痘瘡を予防接種するもの。

杉谷昭 著:鍋島閑叟 には嘉永二年(1849)冬から同三年春にかけて盛んに「植疱瘡」(うえほうそう)が領民に対して行われたと記されている。

福岡藩とともに長崎警備の任を負い、大砲鋳造を学ぶ必要から蘭学(オランダ)が奨励され、その後英語へと転進し(陸軍の退却を意味しない)やがて相良知安がドイツ医学を導入。日本医学の先駆けとなる。ダイナミックな時代である。

相良知安の墓も佐賀市内にある。

最近関心を持ち出した事柄を記した次第。諸々容赦願いたい。

今夜の寄り道は

灯りを持たずとんでもない道に踏み入ってしまいました。

長らくおつきあい下さりありがとうございます

656広場

小中学生を対象とした塾、町なかの清掃活動、イベント実施など多面的な活動を行っている「まちづくり広場ばるん」のスタッフです。

二人は、わが館のマスコットにしたい位にかわいい佐大生です。

後ろにあるのは、ペットボトルのキャップで作ったパネル「みんなのふるさと 656広場」。「656」は「ムツゴロウ」と読んで下さい。

恵比須像その数おそらく日本一

福岡からこられたお二人は「恵比須さんが沢山、いろいろあるんですね」と関心しきり!

そりゃそうです、約90分のコースを歩くと、50体近い恵比須さんに会えるんだから。2分に1体ですよ!

こりゃひょっとすると本当に「日本一」かも知れない。

「探偵Nスクープ」に調査を依頼するか?

右の写真は各所を案内しているところです。

左は、恵比須さんの説明をするN原エビスガイドと恵比須の写真、冊子、グッズなどを展示・販売している松やギャラリーにて。

恵比須ガイド受付中

3月22日(日)までの土・日・祝日 11:00・14:00スタート■各コース所要時間 60〜120分

■ガイド料金 お一人様1000円(税込み 保険・恵比須グッズ付)

*詳しいお問い合わせ先

事前予約 TEL 0952-40-7106(佐賀市役所商工観光課)

*当日および平日受付 TEL 090-7296-6021(山内)

えびすめ会

えびすめ会は商店婦人?が運営する“おもてなし”の会。

今年もお汁粉が旨かった。

右から「シゲちゃん」「オーヤさん」「カズちゃん」

菓子屋横丁

656広場南の旧銀行 恵比須ギャラリーでは佐賀の銘菓を販売中。製作実演もやっていいます。館内は甘い匂いでいっぱい。

手づくりの小物を販売する露店も賑わっています。

くじらのしっぽ

ピザなどライトフードを移動販売?するこの方も出現。

バルーン会場でここの味を体験した人も多いことだろう。

寄り道 願正寺

咲き誇るコブシ

656広場北約200m アーケードを抜けたところにある願正寺。

関ケ原合戦に西軍として参戦した佐賀初代藩主・鍋島勝茂は敗北、進退に窮した。この時、西本願寺の准如上人が中を取持って佐賀藩は事なきを得た。

その恩に報いるために創建されたのがこの寺とされている。

願正寺の参道右手の標柱

佐賀県立病院好生館のHPによると、1830年 鍋島直正が第10代藩主となり藩政改革に着手する頃の人物で、シーボルトの鳴滝塾に楢林宗建、伊東玄朴、大庭雪斎らとともに学んだとの記述があり、1844年、直正の侍医となり、直正公の子淳一郎(後の直大)に種痘したとある。

(雪斎については異説あり)

種痘とは痘瘡の予防接種のことで、天然痘にかからない、もしくはかかっても軽い症状ですむように、牛から採った痘瘡を予防接種するもの。

杉谷昭 著:鍋島閑叟 には嘉永二年(1849)冬から同三年春にかけて盛んに「植疱瘡」(うえほうそう)が領民に対して行われたと記されている。

福岡藩とともに長崎警備の任を負い、大砲鋳造を学ぶ必要から蘭学(オランダ)が奨励され、その後英語へと転進し(陸軍の退却を意味しない)やがて相良知安がドイツ医学を導入。日本医学の先駆けとなる。ダイナミックな時代である。

相良知安の墓も佐賀市内にある。

最近関心を持ち出した事柄を記した次第。諸々容赦願いたい。

今夜の寄り道は

灯りを持たずとんでもない道に踏み入ってしまいました。

長らくおつきあい下さりありがとうございます

<ゆっつら〜と館 T>

2009年03月13日

中里逢庵 さん死去

唐津焼きの陶芸家で十三代中里太郎右衛門、日本芸術院会員の中里逢庵(なかざと・ほうあん)さんが亡くなった、85才。

佐賀座ギャラリーには献花・記帳台が設けられている

恵比須ギャラリー

お菓子の製作実演販売も行われている

佐嘉神社

境内の白砂が雨に踊る。

にわとりが、しきりに目をしばたいて雨宿りをしていた。

徴古館

松原川

肥前張り子

巨星墜つ 万葉を打ち 千枝を濡らす雨が降る

そのように、そのように雨が降る

一気に増水した松原川。

もうじき筑後川から鯉たちがさがん街にやってくる。

<ゆっつら〜と館 T>

4 鯛恵比須

高橋を渡って、佐賀市中心市街地に向かって100mほど行くと右手の民家の玄関においでです。

小鮒ほどの鯛を抱えた小さな恵比寿さんはご主人が新居からわざわざ持ち出してくださったのです。

こちらでは、ご両所をどのように呼び分けておいでなんだろう。

所在地:八戸(やえ)2丁目7-24

所在地を示す写真は、恵比須さんがおられる旧家が改装中のため撮影を遠慮しました。

5 鯛恵比須

このご婦人が、恵比須さんの前に植えられた花もみてくれているのでしょう。モクレンの蕾もふくらみ始めていました。

所在地:八戸2丁目7-27

6 鯛恵比須

7 鯛恵比須

6の恵比須さんのすぐ後ろにおいでです

所在地:八戸2丁目4-8 :八戸2丁目4-7

ちょっと寄り道

6 の恵比須さんの向かって左手奥には、八戸釜という陶房(?)

があります。無礼承知でお邪魔しました。

作品を近くから撮ったもの

この花は絵付けによるものではなく、“練り上げ”という技法によるものだそうです。

初めて見ました聞きました。

白土に顔料を混ぜ合わせて色土を作り、異なる色土を幾層か重ね合わせたり巻いたりして模様を作り、断面にできた模様を薄く切り、型に巻きつけたり、たたいたりして成形すると教えて頂きました。

「染め」と「織り」の違いの理解とはかなり違うようです。

刃物の世界で言う、「ダマスカス」が近い。

匂うようなグレイ カプチーノを頂いた

若い頃、こんな小紋のネクタイを好んで締めていた。

菱屋はいいメーカーだった。

こんな感想しか持てない自分が情けなかった。

今ふと感じた。

もう少し花弁は少ない方が僕には似つかわしいのだろうと。

或る刹那、モノは心を映す。

ご馳走様でした。

八戸釜 佐賀市八戸2丁目4-8 TEL&FAX 0952-25-4781

8 鯛恵比須

9 鯛恵比須

この写真は8 の恵比須さんですが、すぐ後ろの角に9 の恵比須さんがおられる羨ましさ!

こちらのお宅では〜。「東向きエビスさん」「西向きエビスさん」?

“ちかい遺産”ですね。

所在地:八戸2丁目6-31 :八戸2丁目6-32

八戸釜の作品は別の機会が頂ければと考えています。

今夜もおつき合い下さり有難うございます

<ゆっつら〜と館 T>

2009年03月09日

3月6日(金) 当館で「呉元松の会」の会合が行われました。

当会は町の活性化を目指す呉服町、元町、松原町の商店主で構成されており、この日の会合で2つの活動方針が決められた。

1.個店が配布しているチラシに各会員の店舗の情報も掲載する。

2.宅配をおこなう商店は、お届け等で家庭を訪ねた際には、会員全

体がもつ商品・サービスの紹介を通し“ご用聞き”として「お困

りごと解消」の窓口となる。

チラシに関しては、配布を商店主自身が行うことで消費者のニーズを受け取りやすくしている点に期待がかかる。

数年前あるスーパーが閉店した。

周辺に居住される方々に日常の買い物について聞いてみた。

「家内が車の運転ができないので、私がついて行かなくてはならないんですよ。」

「ちょっとした買い物ができなくなって困っている。」

等の答えが年配の方に多かった。

具体的に、“気の利いたご用聞き”の復活を望む声もあった。

中心市街地における高齢者の生活サポートを考える上でも、「お困りごと解消」は必要とされるがゆえに効果的な対応ではあるが、「訪問」→「聞き取り」→「提案」は、業種においてはかつても経験し得なかった消費者へのアプローチであろう。

会全体が持つ各種商品・サービスを熟知し、専門店による「お困りごとを解消」へとつなげる「連携」も容易ではないだろう。

クリアすべき問題は少なくはないが、適者の生存、必要とされる者のみが存在を許される現状を想えば

問題の多少を論じる時ではない。

若手会員の一人は

「一店一店、一人ひとりが町のセールスマンとなって、町全体を紹介紹介し、消費者の要望も聞き、それに応え続ければ、町は活気の輪を広げるでしょう。」と言った。

呉元松の会が、消費者の困ったを解消する機能と機動力を併せ持つ持つ、強い絆で結ばれた商店の集まりになればと思う。

それによって我々消費者は、“箱の中にある”一定の品質を約束する商品買うこと以上の満足を、得られるようになるかも知れない。

<ゆっつら〜と館 T>

2009年03月03日

これまで佐賀弁を幾つか紹介してきました。

書き終えて記事全体を見渡した時、イラスト、カット等を添えられたらと思ったものです。

「下」「魚」「水」「たな」等はここそこに、人並みにあるものの

肝心の絵ごころは皆無!

そこで思いついたのが「他人のふんどし」で〜。

写真は、ほのぼの人形の作家 江口美千代さんの作品です。

(作品は、当ブログのおすすすめリンクでご覧いただけます。)

この作品に、家庭訪問をまじかに控えた男の子の憂鬱と彼の日常をただし、たしなめる女の子の会話を乗せています。

姑息ではありますが下をクリックして頂ければ幸いです。

ほのぼの人形工房 7

<ゆっつら〜と館 T>

最近の館内の様子(11/6〜11/12) by おい坪田薫警視 (08/17)

最近の館内の様子(11/6〜11/12) by おい坪田薫警視 (08/17)

佐賀城下ひなまつり巡り6 ひぜん張り子まつばら工房 by ゆっつら〜と館 T (10/07)

佐賀県佐賀市西与賀町で鯉は釣れるの? に応えて by ゆっつら〜と館 T (10/07)