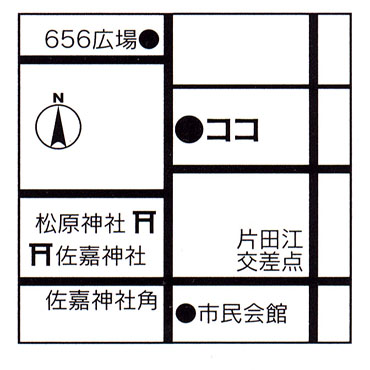

佐賀座はそれこそ、ゆっつら〜と館の“目と鼻の先”にある。

ガラスと銀のうつわ展をやっていたので寄ってみた。

ガラスには独特の軽快さと涼やかさがある。旧い箪笥等の傍に置かれた作品は“ギヤマン”を思い出させる。

ギヤマンは高価で、割れないよう梱包する時に詰められたのが

“詰め草”(クローバー)と言われている。

ガラスの器を見ると

心太(ところてん)を思い出し頭の中が酸っぱくなる。

素麺を思うと空腹感が充満する。

どうも発想と反応が貧困だ。昭和30年代の貧困である。

今日はこのカップでコーヒーをすすった。

松尾重利作「牡丹紋コーヒー碗」だ。

前回も書いたが、どのカップにするか迷うところだが、今回はこのカップが目に飛び込んできた。

作家は今年73歳、若々しい作品だ。

意匠?を同じくする別の作品

コーヒー文化において、上の角ばったスタイルとこの丸みを帯びたスタイルの何れがフォーマル、トラディショナルなのか?

そんな「しきたり」に繋がる拘りが有るのか無いのかも知らないが、

こちらの方がより寛げそうな気がしてならない。

使い分けるか?

しかしながらこれらのカップ、買い求めようと欲すると、廉くはない。

目と鼻の先だ。“囲っている”心算で佐賀座に通うとするか。

<ゆっつら〜と館 T>

最近の館内の様子(11/6〜11/12) by おい坪田薫警視 (08/17)

最近の館内の様子(11/6〜11/12) by おい坪田薫警視 (08/17)

佐賀城下ひなまつり巡り6 ひぜん張り子まつばら工房 by ゆっつら〜と館 T (10/07)

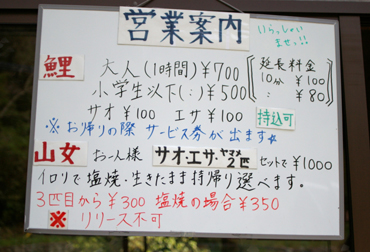

佐賀県佐賀市西与賀町で鯉は釣れるの? に応えて by ゆっつら〜と館 T (10/07)