9 唐人恵比須

北方、佐賀駅を望み撮影 右手の店舗はTOJIN茶屋

10 寺町恵比須

恵比須さんは、左手の角におられる。奥は城雲院、

初代東京医学校校長となった相良知安の墓がある

11 釣上げ恵比須

12 福恵比須

13 右鯛恵比須

14 文字恵比須

奥の茶色のビルは佐賀銀行、この通りに10〜14の恵比須さんがおられます。

恵比須さんの所在地図を見る

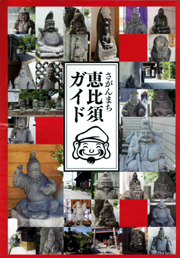

恵比須さん、お顔がモチィーフです

問合せ先

佐賀玉屋 紳士ネクタイ売場

TEL 0952-24-1151(代表)

ふんわりブッセ生地にクリームをサンドしたスイーツです

問合せ先

株式会社村岡屋

TEL : 0120-51-3500

http://www.muraokaya.co.jp

今日はとても風の冷たい日でした

それでも恵比須さんは“にっこり”。

近くの人が供えてくださっているサカキや花などは、外させて貰い撮影しました。

振り返っても、振り返っても微笑む恵比須さん

<ゆっつら〜と館 T>

シリーズ

定時ツアーコース 1 旅立ち恵比須さん

定時ツアーコース 2〜8の恵比須さん

定時ツアーコース 9〜14の恵比須さん

定時ツアーコース 15〜20の恵比須さん

定時ツアーコース 21〜30の恵比須さん

定時ツアーコース 31〜42の恵比須さん

最近の館内の様子(11/6〜11/12) by おい坪田薫警視 (08/17)

最近の館内の様子(11/6〜11/12) by おい坪田薫警視 (08/17)

佐賀城下ひなまつり巡り6 ひぜん張り子まつばら工房 by ゆっつら〜と館 T (10/07)

佐賀県佐賀市西与賀町で鯉は釣れるの? に応えて by ゆっつら〜と館 T (10/07)