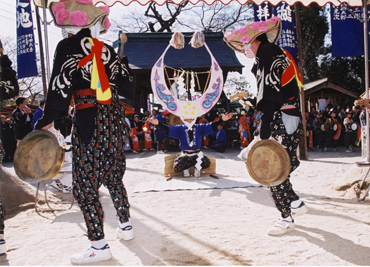

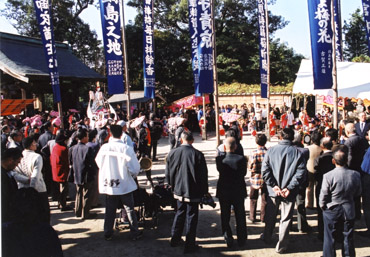

鍋島町蛎久(かきひさ)の蠣久(蛎の旧字)天満宮の秋期例大祭で天衝舞浮立が奉納されます。

鍋島町蛎久(かきひさ)の蠣久(蛎の旧字)天満宮の秋期例大祭で天衝舞浮立が奉納されます。蠣久天満宮秋期例大祭実施要領

時:平成20年11月24日(祝) 場所:蠣久天満宮・下宮(植木)

午前8時:御神幸祭(浮立奉納)・参拝

午前9時:下宮祭(植木)

午前11時:例祭(浮立奉納)

御下り 約1.5km離れた下宮ヘ向かいます。

多布施川右岸 植木橋たもとにある蠣久天満宮下宮

御登り 下宮祭を終えて本宮に向かいます。かつては下宮で一泊したそうです。御輿を担ぐのは蛎久はじめ植木、岸川、鍋島、都留、増田、木角(きのつの)地区の方々。

御登り 下宮祭を終えて本宮に向かいます。かつては下宮で一泊したそうです。御輿を担ぐのは蛎久はじめ植木、岸川、鍋島、都留、増田、木角(きのつの)地区の方々。 御輿の賽銭箱に賽銭を入れて・・・。御輿をくぐると無病息災。

御輿の賽銭箱に賽銭を入れて・・・。御輿をくぐると無病息災。

先導露払い、御下りは植木の自治会長。お登りは蛎久の自治会長が務めます。先導天狗様、本年は蛎久が担当します。

先導露払い、御下りは植木の自治会長。お登りは蛎久の自治会長が務めます。先導天狗様、本年は蛎久が担当します。

龍樹菩薩

本像は、像高3.6メートルで、楠材で作られており、寄木造りである。面部でやや堅さが認められるものの大振りの衣装を自然にまとっているなど作者の並々ならぬ彫技の程がうかがえる。

頭部が体部に対してやや大きく、両耳が即頭部に平均的に密着している。全体的に細部を省略し、目鼻立ちを大きくとらえている。

一方、膝頭の中央前部が直線となっておらず、膝頭の下部も内側に切れ込むという伝統性も兼ね備えている。以上のことから、本像の製作年代は、室町時代の前期と推察される。

又、一説には次のようなことが伝えられている。昔、有明海がこの辺まで入り江となっていた頃、海中から五色の光が立ち上っているのを発見した漁民たちが集まって笛を吹き、鐘をたたいて、一斉に掛け声をかけて引き上げたところ、巨大な木彫りの仏像だった。それを現在の場所に移しまつったのが、この龍樹菩薩である。

又、この時のはやし踊りが、蠣久浮立の起りとされている。

佐賀では、物の大きいことを「蠣久のじゅうじ菩薩のごと」とよくたとえる習慣がある。

Ryuju Bodhissattva

This statue is 3.6meters high and was made from parquests of woood from camphor trees. When the waterline of the Ariake Sea extended this far north,local fisherman discovered what appeared to be five rays of lite in the sea.They were surprised to find that it was a huge wooden Buddhist stature. It was then moved to its present place and dedicate.

掘江神社の天衝舞と源流を同じくするといわれています。

演者がかぶっているテンツクが少し違いますが、腰に着けたゴザ、鉦も同じようです。

モリャーシです。締太鼓をこの地区も縦に使います。

漢字では盛囃子。

女の子が手にしているのは銭太鼓?

女の子が手にしているのは銭太鼓?

写真提供:蠣久天満宮総代会

シリーズ

佐賀市鍋島町蛎久の浮立 天衝舞 練習初日

佐賀市鍋島町蛎久の浮立 天衝舞 練習2日目

佐賀市鍋島町蛎久の浮立 天衝舞 練習3日目

佐賀市鍋島町蛎久の浮立 天衝舞 前日準備

佐賀市鍋島町蛎久の浮立 天衝舞 当日

最近の館内の様子(11/6〜11/12) by おい坪田薫警視 (08/17)

最近の館内の様子(11/6〜11/12) by おい坪田薫警視 (08/17)

佐賀城下ひなまつり巡り6 ひぜん張り子まつばら工房 by ゆっつら〜と館 T (10/07)

佐賀県佐賀市西与賀町で鯉は釣れるの? に応えて by ゆっつら〜と館 T (10/07)