第2回 ゆっつら〜と街角大学(5/9)

テーマ:マチとムラを結ぶスローツーリズム

−地域の空洞化問題と川上、川下交流を考える−

講師:佐賀大学農学部准教授

生物生産学科資源社会管理学 五十嵐 勉さん

空洞化の進む二つの地域−中心市街地と中山間地域−は定住人口の流出に歯止めがかからない。この二つの地域川上と川下の住民、NP0等による相互に支えあう交流、すなわちスローツーリズムの視点から、地域の活性化について考える。

講義終了後、サポートスタッフ会議も行なわれました。

いつもご協力いただき、ありがとうございます。

テーマ:マチとムラを結ぶスローツーリズム

−地域の空洞化問題と川上、川下交流を考える−

講師:佐賀大学農学部准教授

生物生産学科資源社会管理学 五十嵐 勉さん

空洞化の進む二つの地域−中心市街地と中山間地域−は定住人口の流出に歯止めがかからない。この二つの地域川上と川下の住民、NP0等による相互に支えあう交流、すなわちスローツーリズムの視点から、地域の活性化について考える。

講義終了後、サポートスタッフ会議も行なわれました。

いつもご協力いただき、ありがとうございます。

最近の館内の様子(11/6〜11/12) by おい坪田薫警視 (08/17)

最近の館内の様子(11/6〜11/12) by おい坪田薫警視 (08/17)

佐賀城下ひなまつり巡り6 ひぜん張り子まつばら工房 by ゆっつら〜と館 T (10/07)

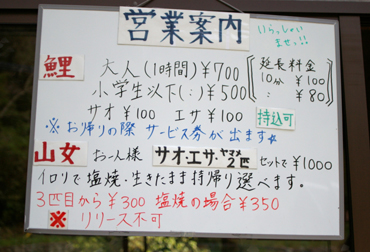

佐賀県佐賀市西与賀町で鯉は釣れるの? に応えて by ゆっつら〜と館 T (10/07)