11月24日午前7時 未明に降り始めた雨が続いている

それでも、衣装でキメタ二人がやってきた。

着付けをされたご家族の喜びはいかようか!

雨が止まず

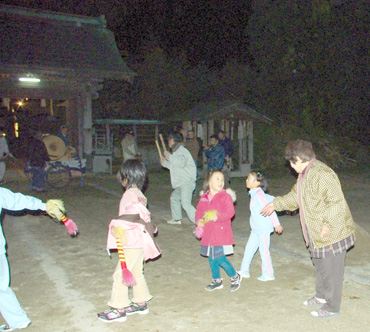

奉納は拝殿そばの「お篭り堂」(おこもりどう)で行われた。

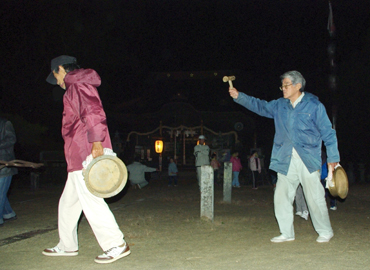

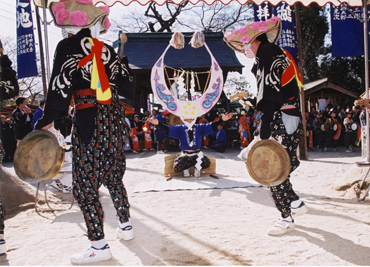

腰につけているのは「締め太鼓」

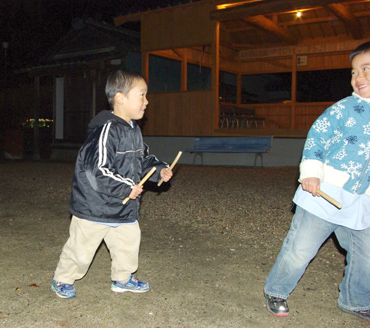

練習の成果は発揮できているかな?

一番小さい子もがんばっています。

大人も勿論!

手前の人が打つ鉦は確か10kgでした。

余裕が出てきました。笑顔・笑顔です。

笛の音も元気です。

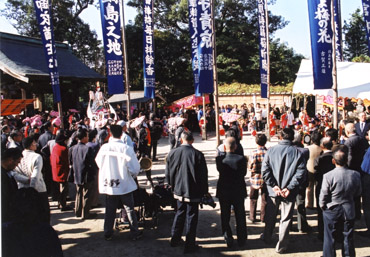

神事の様子

神事も奉納もすんだ昼近く、雨は小降りになった

浮立の練習から前日の準備の様子までを取材させて頂いたが、

例大祭当日は雨。

予定されていた神輿の下宮へのお下り、お登りは中止となった。

寒い中3日も練習した子どもたちはもとより、地区の皆さんも残念だったに違いない。

沢山のものを見せてもらった。

祭りに向ける地区の人たちのご苦労。

腰の曲がったおばあちゃんが、

切り出された竹を背負って行かれる姿。

年配の人が若者に七五三縄の結び方を教える様。

一仕事終えて寛ぐ笑顔・・・。

時の流れのはざ間にあり

「昔のままを今の人には押し付けられない〜。」といいながら、

男集は生真面目だった。

それを支える女集の心象について述べる立場にはないが、

老若男女が伝え行く「結」(ゆい)とも言えるものを見せてもらった。

突然押しかけ、無遠慮に写真を撮り、無恥と無知にまかせて話しかけ、質問を繰り返す者を受け入れて下さった宮総代会会長、宮司、保存会会員各位、蛎久の皆様方に感謝します。

今回の写真は

訳あって、保存会よりお借りしたものを使用しました。

ついでで恐縮だが、はるばる山口県から参拝に来られたご家族に

朗報あらん事を祈念します。

<ゆっつら〜と館 T>

シリーズ

佐賀市鍋島町蛎久の浮立 天衝舞

佐賀市鍋島町蛎久の浮立 天衝舞 練習初日

佐賀市鍋島町蛎久の浮立 天衝舞 練習2日目

佐賀市鍋島町蛎久の浮立 天衝舞 練習3日目

佐賀市鍋島町蛎久の浮立 天衝舞 前日準備

最近の館内の様子(11/6〜11/12) by おい坪田薫警視 (08/17)

最近の館内の様子(11/6〜11/12) by おい坪田薫警視 (08/17)

佐賀城下ひなまつり巡り6 ひぜん張り子まつばら工房 by ゆっつら〜と館 T (10/07)

佐賀県佐賀市西与賀町で鯉は釣れるの? に応えて by ゆっつら〜と館 T (10/07)